other

エムハンドの「仕組み」まとめてみた

はじめに

株式会社エムハンドの岩松です。弊社では通年でWebディレクターを積極的に採用しており、入社後の新人研修プログラムと併せて「仕組み」の継続的な強化・改善を行っています。私は採用領域において、デザイン部・コンサルティング部の採用面談(最終面談)を担当しています。一次面談では仕組みの説明に時間を設けていますが、時間の関係で簡易な資料による概要説明にとどまっています…。そこで、今回の記事ではエムハンドの仕組みの全体像を分かりやすく解説するとともに、仕組みがどのように機能しているかを具体的に紹介させていただきます。今後、エムハンドのWebディレクター求人に応募してみようかなと、ご検討中の方に「働きやすい基盤が整っている」と思っていただければ幸いです。

01. 仕組み化について

エムハンドでは、個人の属人性や能力に依存するのではなく、組織全体でクオリティを向上させ、再現性を保つ仕組みを継続的にブラッシュアップしています。仕組みがない状況では、メンバーがそれぞれの方法で業務を進めてしまい、トラブル発生時やメンバーが退職した際には、チームの成果が下がり、ひいては組織の業績にも影響を及ぼすリスクがあります。

組織全体として成果を生み出すためには、メンバーの行動が目標達成にどのように影響するかを理解し、効果的な行動基準をルールとして定め、全員で共有することが欠かせません。メンバーの行動を一貫して目標達成に導くための仕組みづくりは、組織の持続的な成長において大きな役割を果たします。仕組み化は一見、個々の自由な創造性を制約するように見えるかもしれませんが、実際にはその逆です。仕組みは各メンバーが最適なルートで成果を出すための支えとなります。これはまるで、地図とコンパスのように、各メンバーが迷わず進むための道しるべとなり、成長をサポートする役割を果たします。このような環境が整うこで、メンバーは自身の成長を実感しやすくなり、組織全体に豊かな価値が生まれていくものだと考えています。

この業務改善の仕組みについては、採用サイトのコンテンツとしてさらに詳しくご紹介しています。ぜひ以下のリンクからご覧ください。

https://recruit.m-hand.co.jp/structure03/

02. 仕組み化の背景

エムハンドでは、組織マネジメントを強化し、仕組み化を推進するために識学を導入し、役割分担や責任の明確化を徹底しています。識学導入以前は組織全体で共通の理解が不足し、個人の判断や行動にばらつきが生じやすい状況でした。識学の導入により、組織の基準が統一され、各メンバーが自分の役割と目標に沿った行動をとれるようになり、チーム全体で安定した成果を出せる体制を整えています。

重要なのは、「自分一人での成果」よりも「役割を共有した複数のメンバーによる成果」がはるかに大きい事実を認識することです。マネージャーもこの意識を持ち、組織で最大の成果を出すための体制づくりに努めています。

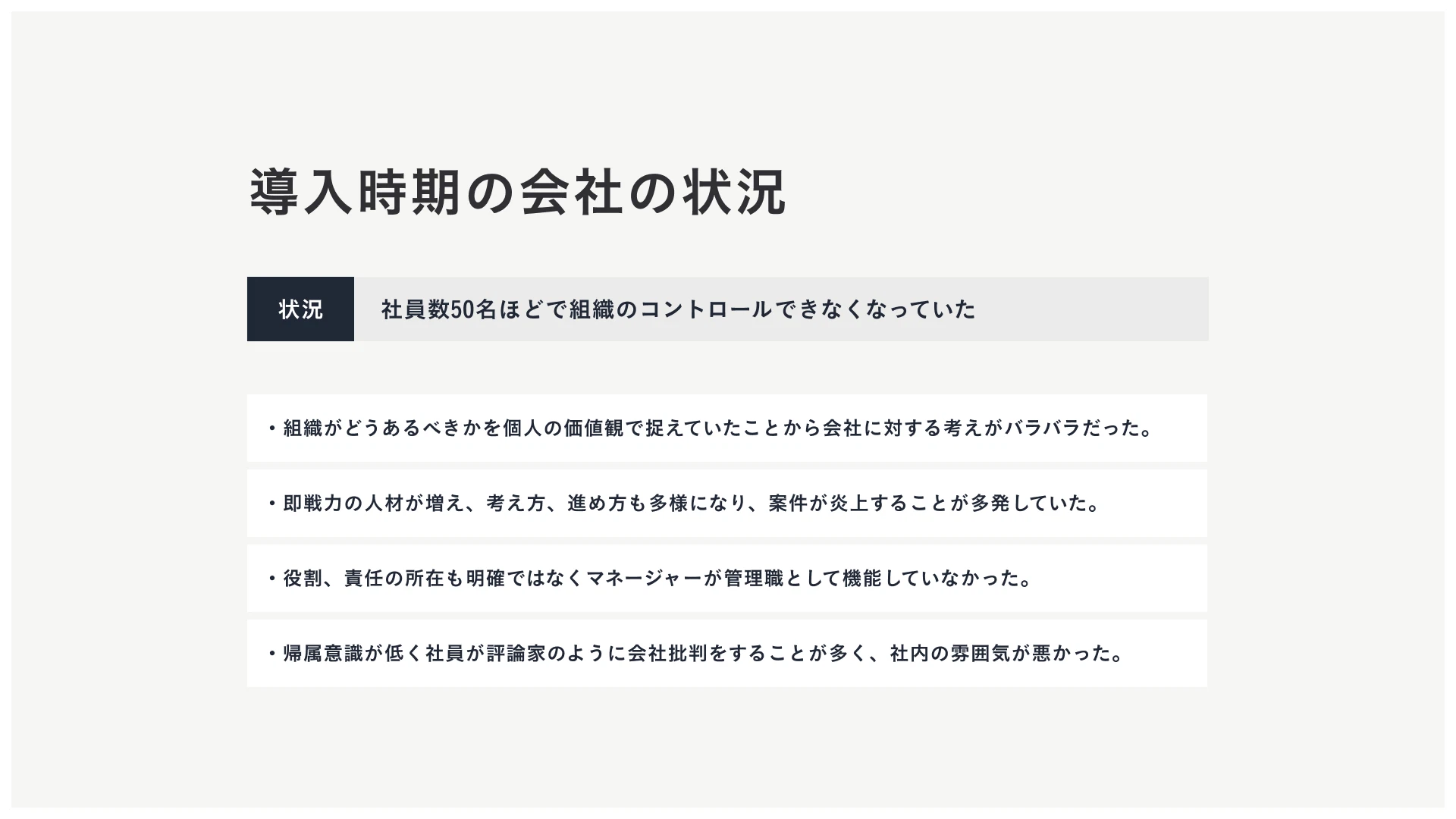

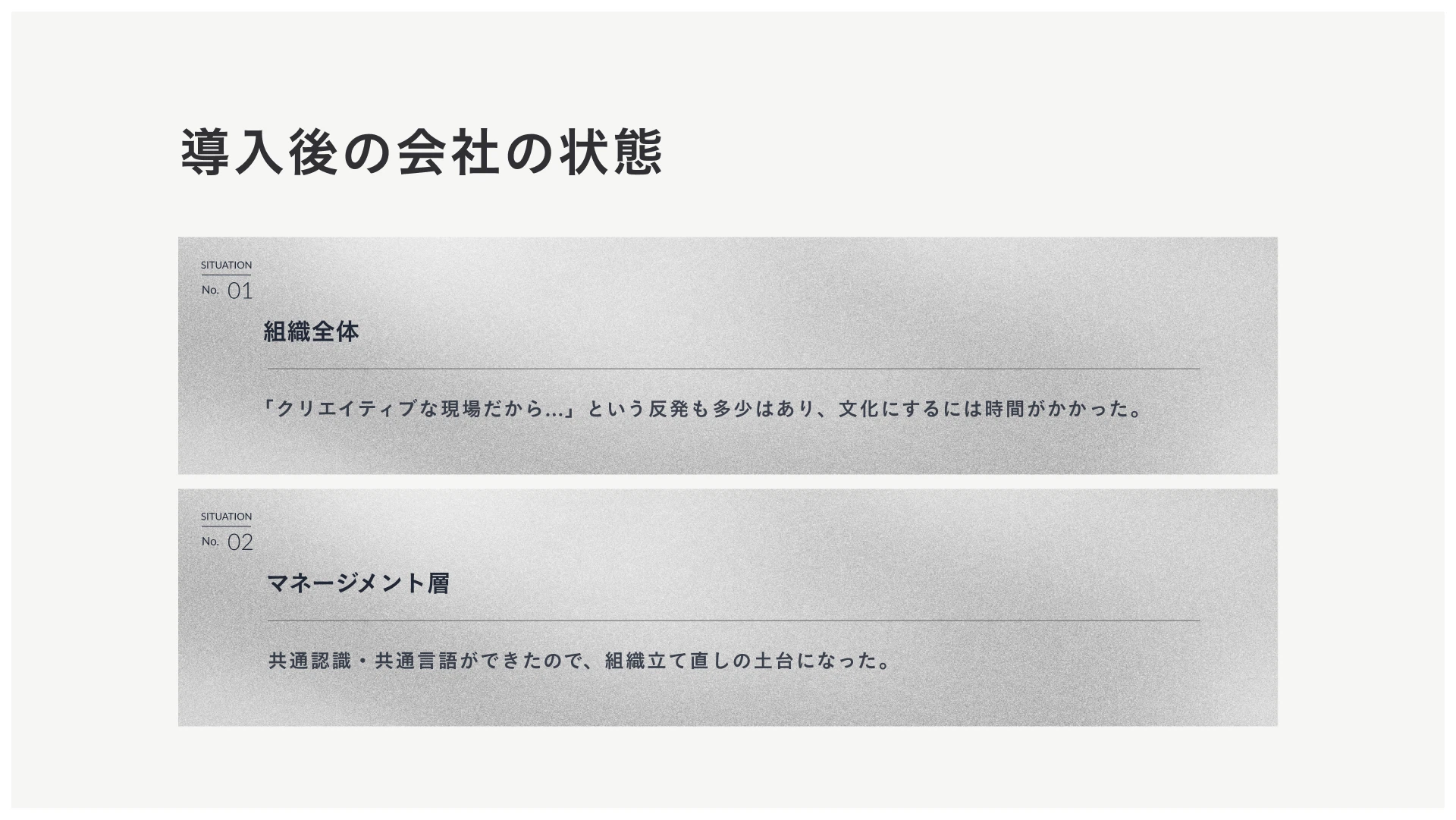

識学の導入

弊社が識学を導入したのは、2016年になります。当時、私は在籍しておりませんでしたので代表にヒアリングして「導入前の状況」と「導入後の状態」について以下にまとめました。

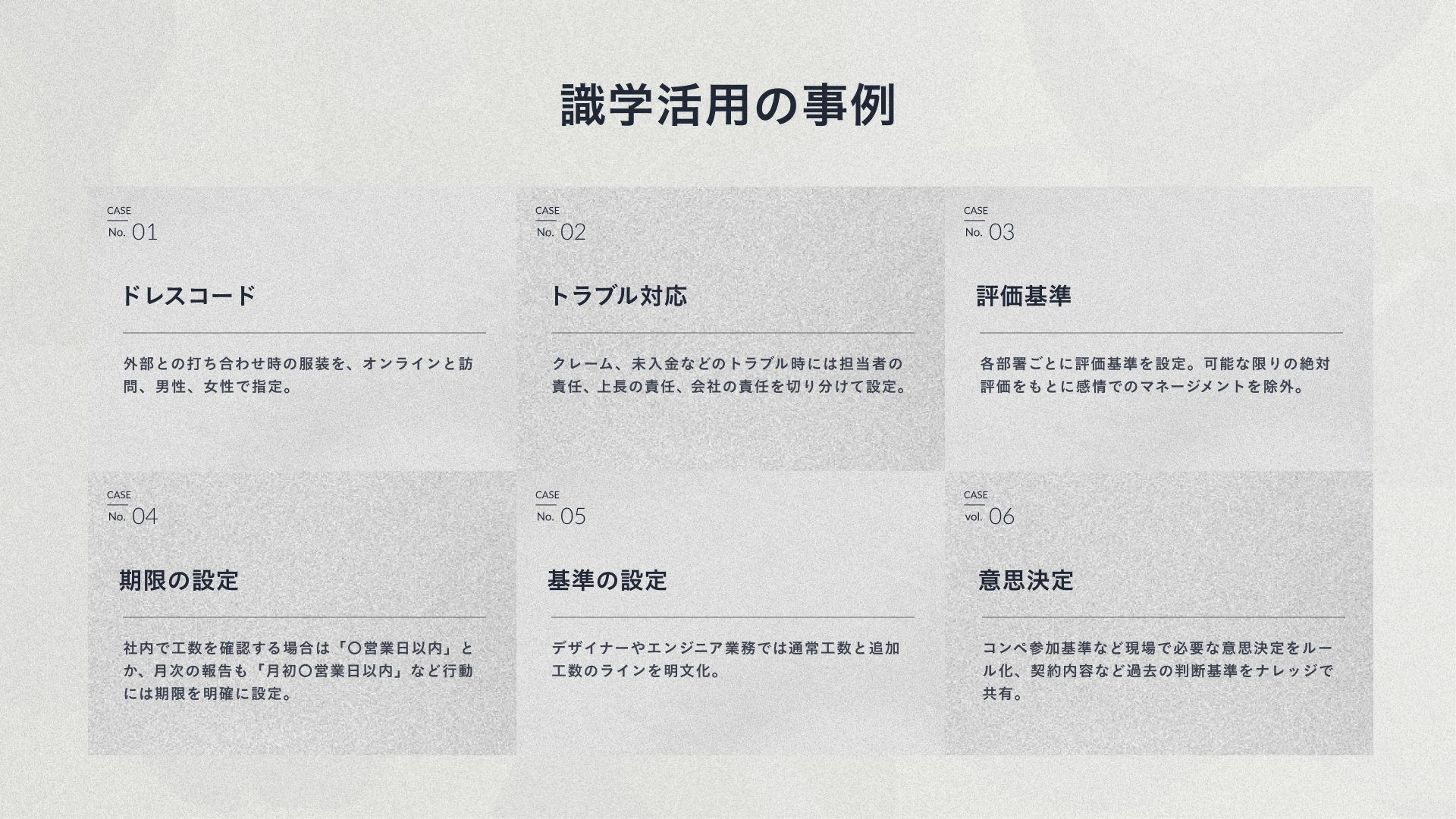

識学活用事例

識学を活用した様々な事例がございますが、今回はその中から6つの社内ルールに焦点を当て、識学的な視点でご紹介いたします。

------

01|ドレスコード

外部打ち合わせ時の服装について、オンラインや訪問、男性・女性ごとに具体的な指針を設けています。これは「きちんとした服装で」と上司が指摘する際の認識差を減らすためで、個人の価値観に依存しない統一基準にすることで、メンバーが組織の一員である意識を共有できるようにしています。

02|トラブル対応

クレームや未入金などのトラブル対応では、担当者・上長・会社それぞれの責任範囲を明確に定義し、ナレッジシートにエビデンスを集約して可視化しています。これにより、トラブル時の責任が階層ごとに整理され、各自が迷うことなく対応できるようにしています。

03|評価基準

各部署ごとに評価基準を設け、絶対評価を基に感情的なマネジメントを排除しています。その結果、評価のタイミングで「評価が上がるのかどうか」の答え合わせが不要になり、誤解と錯覚の防止につながっています。

04|期限の設定

社内での工数確認や月次報告には「〇営業日以内」というように明確な期限を設定しています。これにより、業務において「何を」「いつまでに」が明確になり、期日確認に時間を費やすことがなくなります。イレギュラー対応が必要な際は、適宜コミュニケーションで解決しています。

05|基準の設定

デザイナーやエンジニア業務においては通常工数と追加工数のラインを明文化し、費用や工数に関することは属人的は判断にならないよう線引きをしています。個人の裁量に任せると「AさんはやってくれるけどBさんはやってくれない」などのトラブルを避けることに繋がります。制作側の裁量に頼らず、全員が基準に基づき相談しやすい環境につながっています。

06|意思決定

コンペ参加基準や契約内容などの意思決定についてはルール化し、過去の判断基準をナレッジで共有しています。現場の判断が優先されることで、上司や会社に頼り過ぎることなく、権限と責任を明確にしながら意思決定のスピードを向上させることにつながります。

------

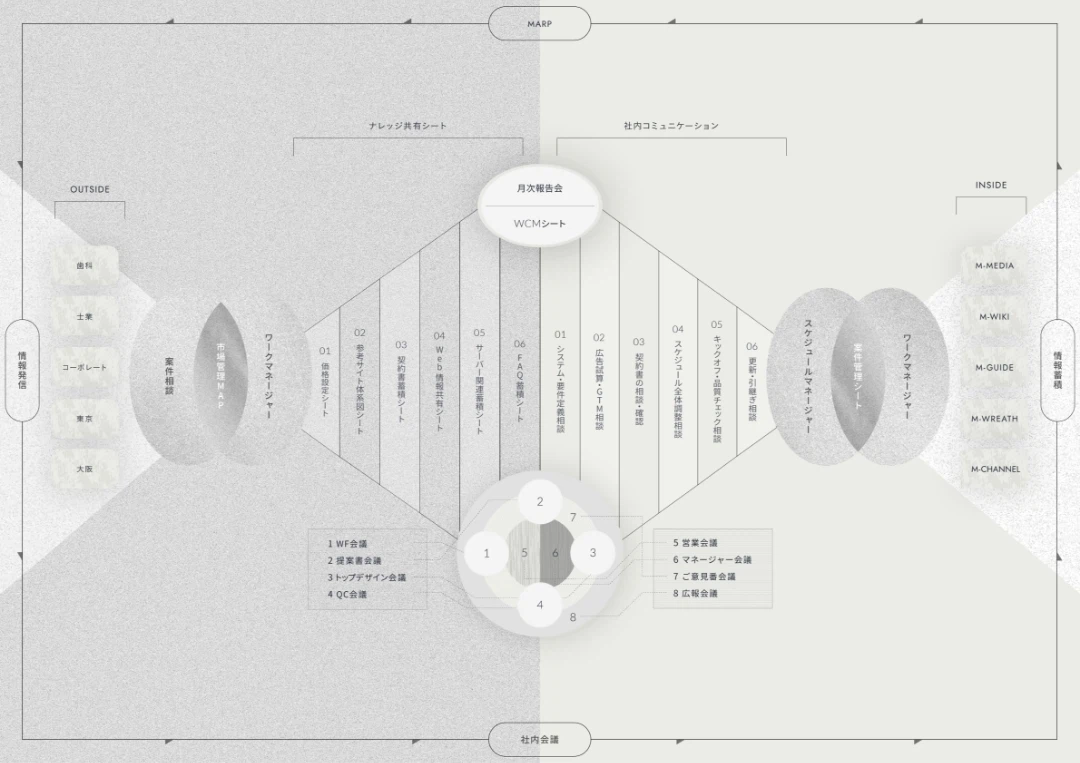

03. エムハンドの仕組みを深掘り

こちらはエムハンドの仕組みの全体像をまとめた相関図です。仕組みの全体像を可視化することには、さまざまなメリットが得られます。まず、業務やプロセスの全体像が視覚的に整理されるため、各メンバーが自分の役割や業務がどこに位置するかを把握しやすくなります。また、可視化により新しいメンバーにも理解しやすく、スムーズなオンボーディングを支援します。こうした全体像の可視化は、組織全体で目標を共有し、一体感を持って行動する基盤となり、チームとしての成果向上を支える重要な要素だと捉えています。ここからは相関図に沿って、エムハンドの仕組みの各要素についてご紹介させていただきます。

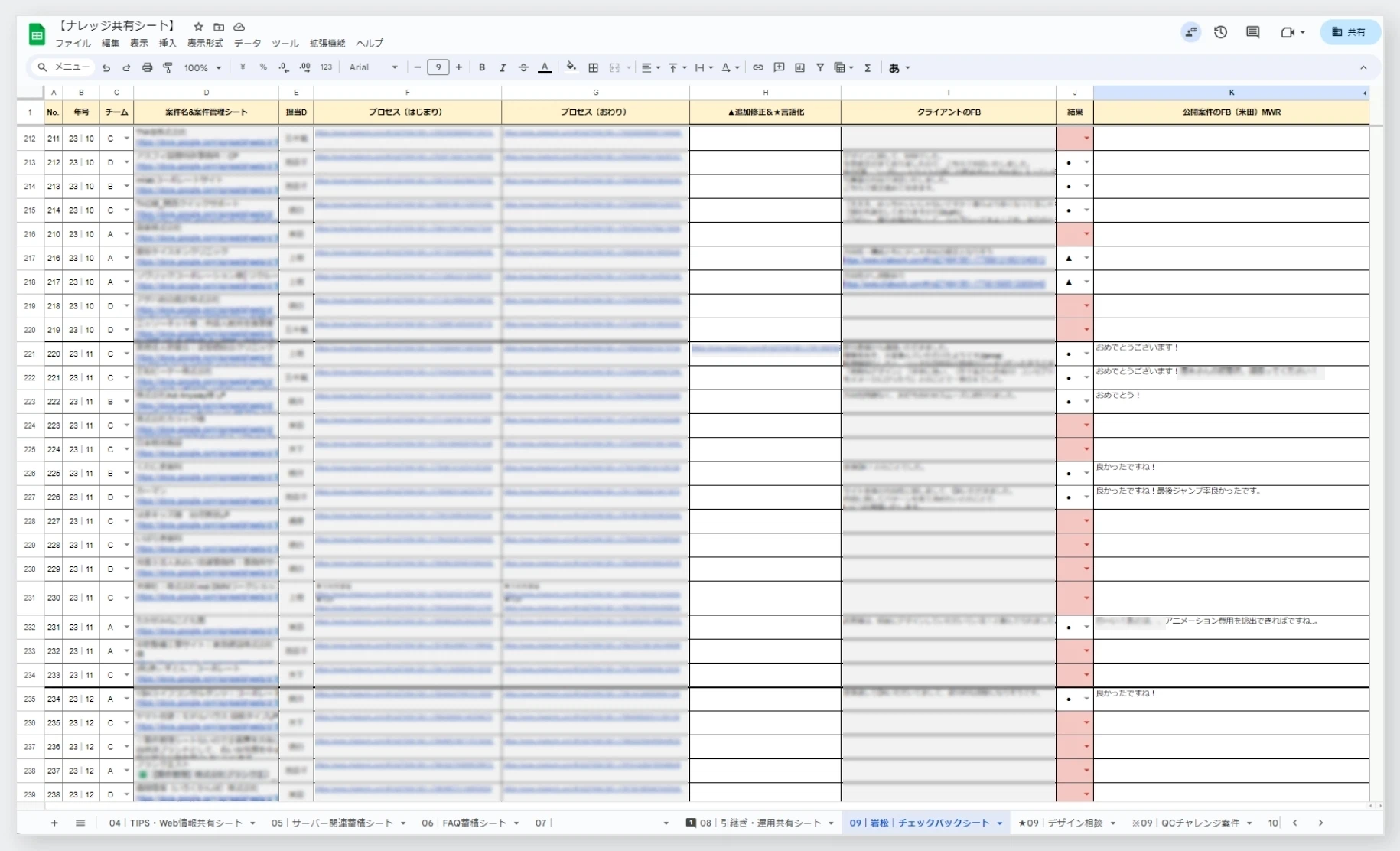

ナレッジ共有

エムハンドでは、主に次の2つの方法でナレッジを蓄積・共有しています。①スプレッドシート:ディレクターやデザイナー向け。②社内Wiki:エンジニア向け。具体的には、以下のような情報を共有しています。

------

<ディレクター>

参考サイト、外注費・契約書関連、引継ぎ案件、Webの最新情報

<デザイナー>

デザインのチェックバック、AI・Figmaの便利機能、プロジェクト進捗状況

<エンジニア>

サーバーのトラブル情報、CMS・プラグインのTips、工数の見積事例

------

また、ナレッジの積極的な蓄積を目的として、特定の技術分野をテーマにしたプロジェクトも実施しています。ヘッドレスCMSやブロックエディタ、アニメーション技術については、プロジェクト単位で取り組むことで充実した情報を蓄積し、サービスの質向上に反映させています。

%20(1).gif)

M-GUIDE

業務・勤怠に関する社内ルールをまとめたサイト「M-GUIDE」。仕組みとルールのブラッシュアップを続けることで、意思決定の明確化 & クオリティアップ & 生産性向上につなげています。そんな...M-GUIDEになりますが、昨年...Jamstack構成でひっそりとリニューアルしました。

%20(1).gif)

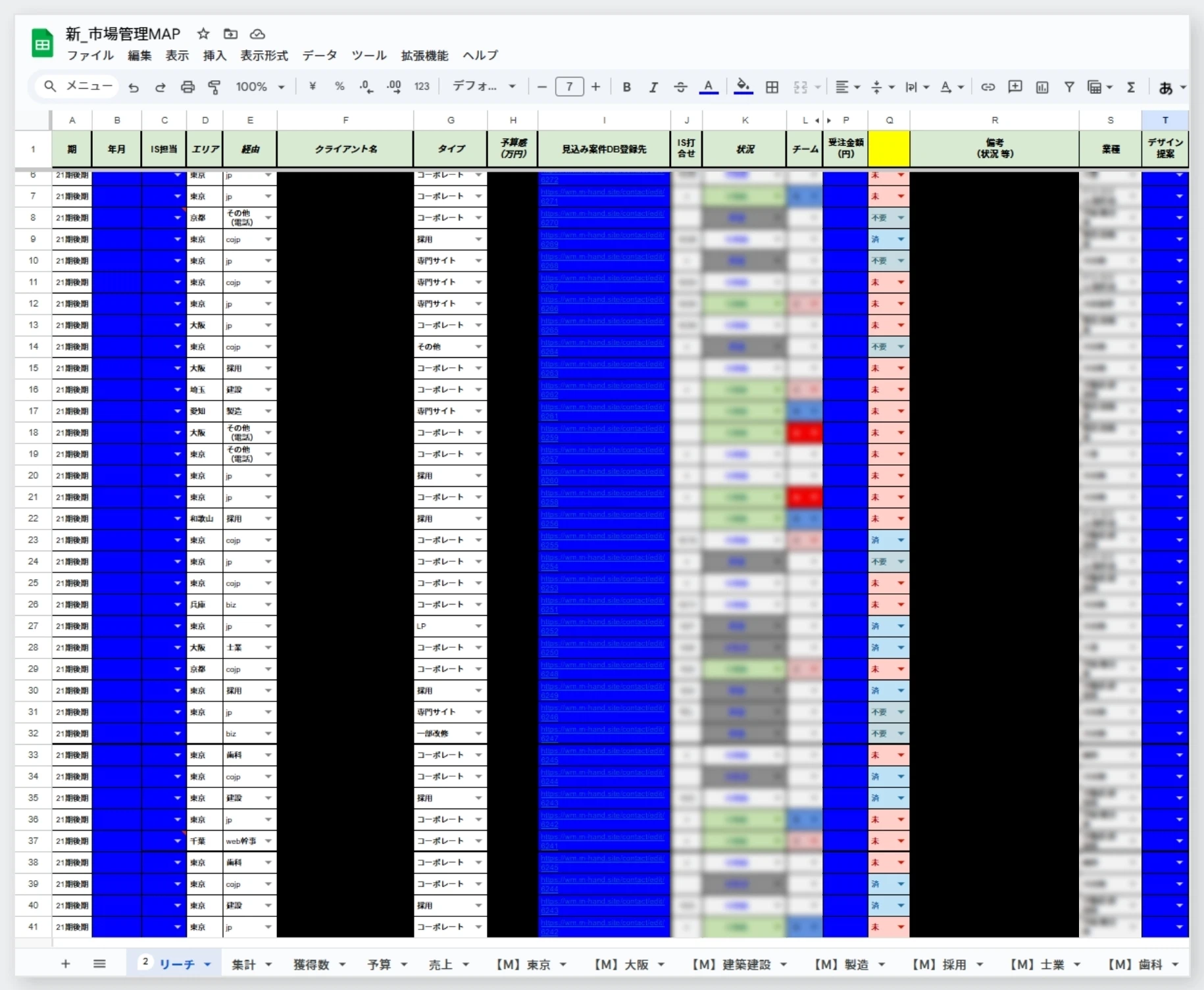

市場管理MAP

案件の流入から結果に至るまでの情報をすべて見える化して蓄積した「市場管理MAP」。活用の仕方としては、インサイドセールスが初動対応を行い、ディレクターに引継ぎの際、このシートに情報を記載してチームに割り振りを行っています。また「結果を報告する場・次月の行動目標を共有」することが目的の営業会議(マーケティングディレクターの報告もこのシートで一元管理)でも活用されています。ちなみに…こちらの会議は全社員に公開されており、誰でも参加が可能となっています。

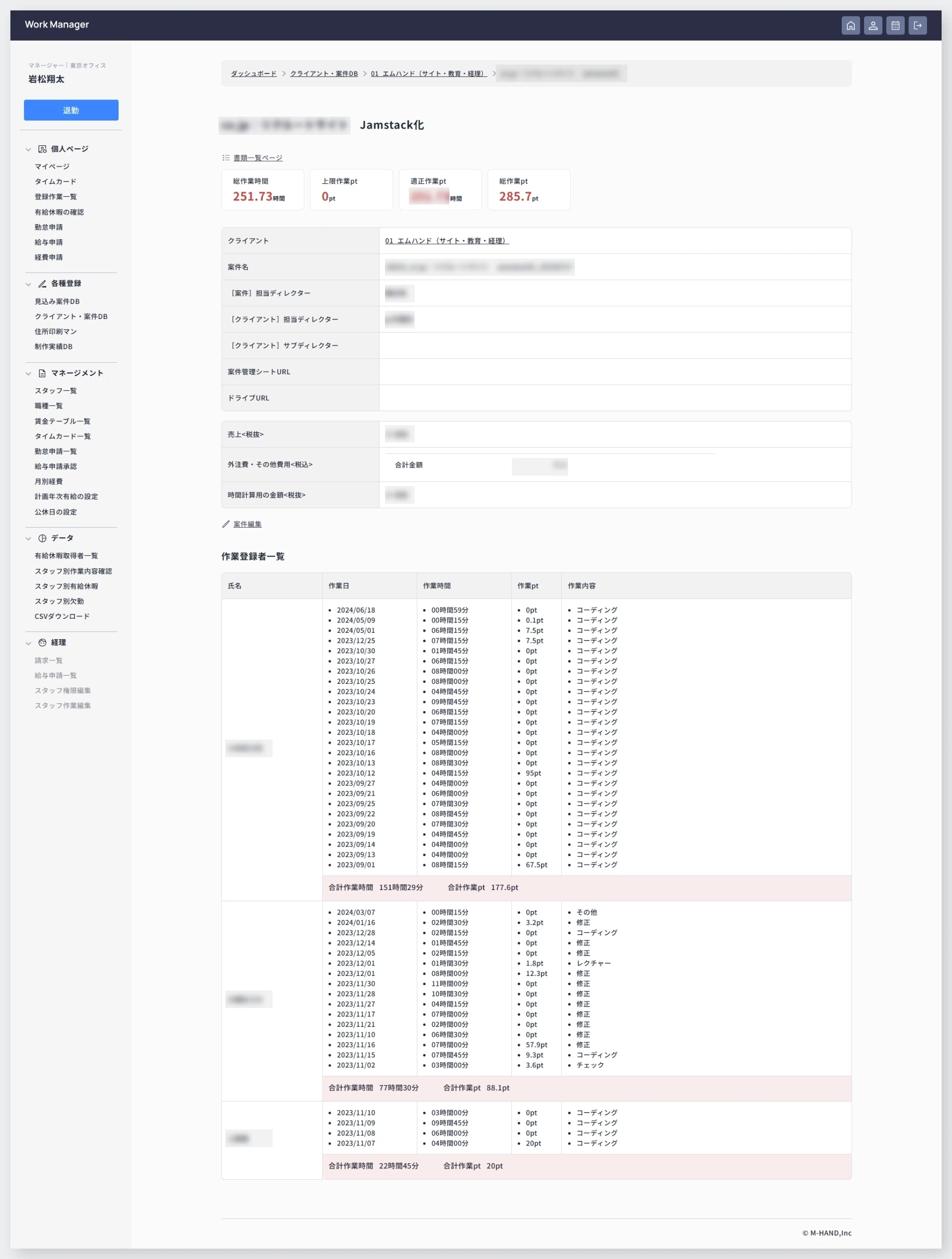

ワークマネージャー

勤怠管理、顧客管理、請求書発行・管理、案件のポイント管理を連動させた自社開発システム「ワークマネージャー」。制作費用をポイントに置き換えて工数管理する「ポイント制」を実現し、プロジェクト単位で情報が蓄積されています。案件の費用に応じて、総作業工数がポイントに自動生成され、制作に関わるデザイナー・エンジニアが作業時間を登録することでポイントが消費されます。これにより、費用に応じて適正な工数で納品できたかを確認することができます。ディレクターにおいては、適正工数に収める進行管理の指標になるというわけです。

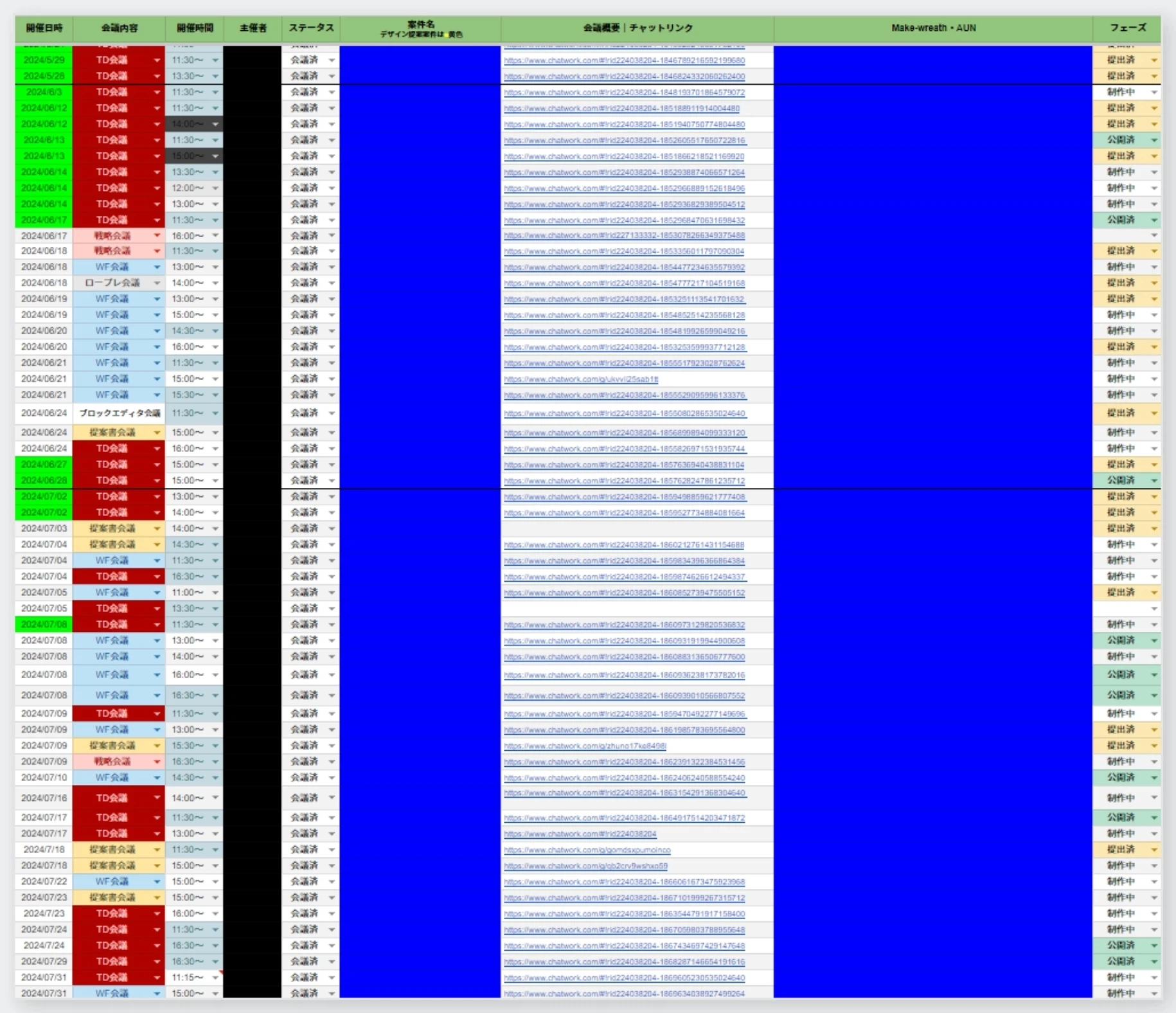

クオリティ会議

組織全体の生産性を高め、クオリティを向上させる。下層デザイン&エンジニア担当者との情報共有をする。知識やノウハウを個人レベルではなく組織に属するメンバー間で共有する。これらを目的として、①戦略会議②WF会議(ワイヤーフレーム)③TD会議(トップデザイン)④提案書会議の4つの会議が連日オープンな環境で行われています。これらの会議も、依頼と蓄積を同時に行う会議蓄積シートで情報を見える化しています。

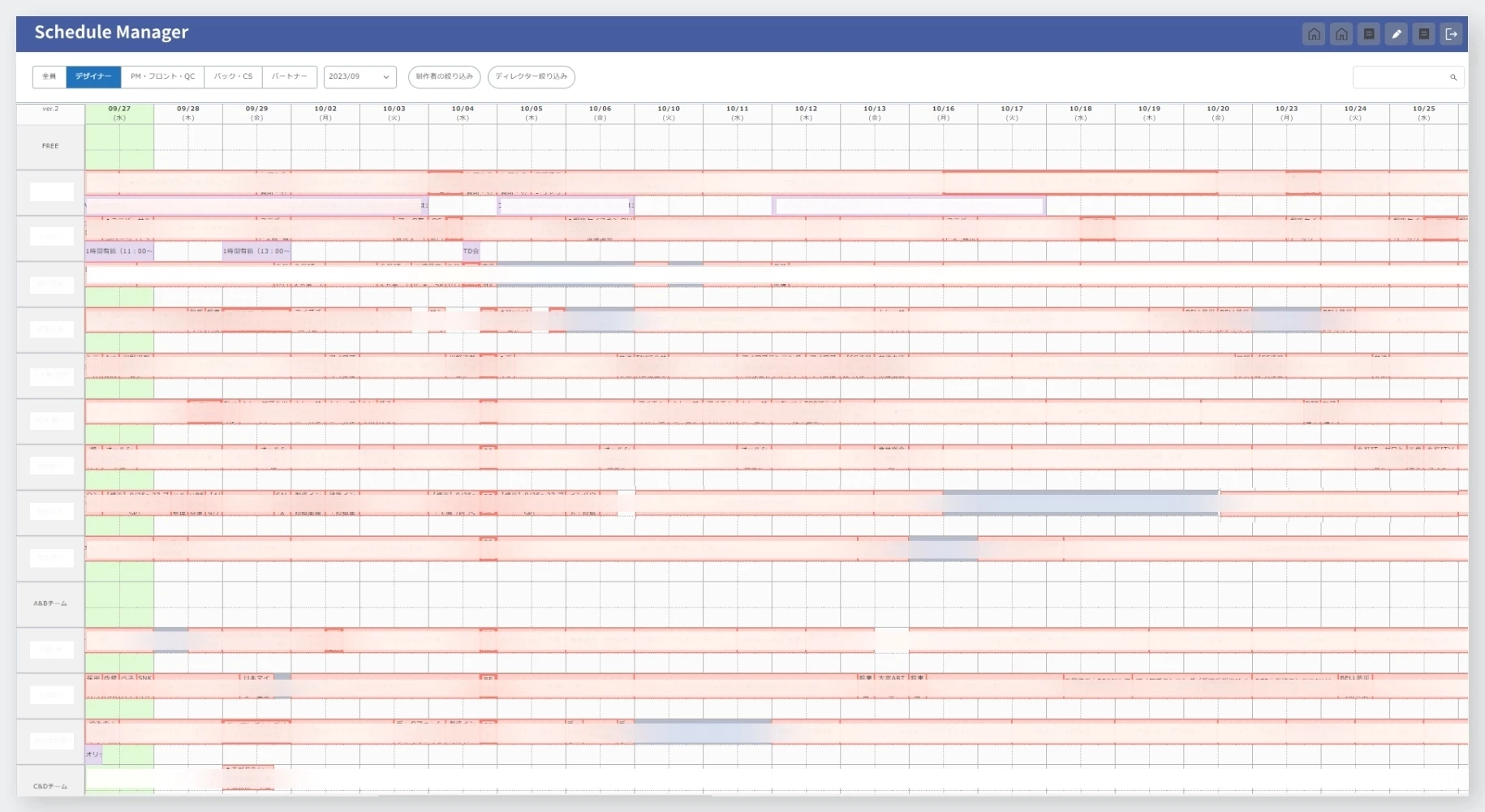

スケジュールマネージャー

全ての制作人のスケジュールを横軸のタイムラインで見える化し、制作進行を管理するツールとして自社開発されたシステム「スケジュールマネージャー」。制作人へのポイント配布をブラウザ状で可視化し、コミュニケーションを促進。生産性の向上に欠かせないシステムとなっています。活用例として、スケジュールを管理・調整するのはWebディレクターとなっており、制作を担当するデザイナー・エンジニアは、案件の依頼内容・工数感を把握することができます。

これらの仕組みが予算配分にも反映されており、詳細については以下のページでご紹介しています。

04. 仕組みを活用するメリット

エムハンドでは、課題の洗い出し、ルール化、浸透、改善、そして責任と権限の付与といったプロセスも継続的に改善を重ねています。詳細なプロセスは割愛しますが…日常業務の中で理想の姿とのギャップを見つけ出し、優先順位をつけて課題を明確にしていくことが、問題解決の第一歩となります。課題を具体化することで、効果的な解決策を考え、実行に移せるようになります。また、仕組み化がもたらす恩恵は、個人だけにとどまりません。チーム全体が標準化された行動基準に従い業務を行うことで、メンバー間の能力差に関係なく安定した成果を達成できるようになり、個々の力を引き出しながら、組織としての成果も向上します。標準化された仕組みは「行動のばらつき」を抑え、一定の水準で成果を生み出し続けるための基盤となるのです。こうした仕組みをWebディレクターが活用することで、次のような具体的なメリットを得ることができます。

------

01|情報の一元管理

ナレッジ共有やM-GUIDE、ワークマネージャーは、社内ルールや案件情報を一元管理し、情報の散逸を防ぎます。「市場管理MAP」では、案件の流入から成果までが一目で把握でき、インサイドセールスやディレクター間でスムーズに情報が引き継がれます。また、勤怠情報や顧客情報が統合されることで、正確な意思決定が迅速に行えることにつながります。

02|煩雑な作業の自動化

ワークマネージャーのポイント制により、案件の制作費に基づいて作業工数が自動生成されます。デザイナーやエンジニアが作業時間を入力することでポイントが消費され、適切な工数管理が行われます。これにより、ディレクターは細かな調整をシステムに任せられ、作業の記録や請求書発行の負担が軽減され、プロジェクトをスムーズに進行することを可能にします。

03|効果的な施策立案

クオリティ会議の見える化・蓄積を通じて、ディレクターは案件の現状や顧客ニーズを把握し、具体的な施策を計画しやすくなります。過去のプロジェクトに基づく知見を共有し、チーム内で連携を図ることで、効果的なマーケティング施策や新規顧客獲得方針を立案できます。データに基づく分析は、成功率を高め、持続的な成長に寄与します。

04|チームメンバーとの連携強化

スケジュールマネージャーを活用することで、制作チーム全体のスケジュールが視覚化され、メンバーは自分の役割や進行状況を容易に把握できます。これにより、ディレクターはデザイナーやエンジニアとの連携を効果的に管理し、リソース配分の調整が簡単になります。また、ナレッジ共有システムを活用することで、各メンバーは必要な情報を迅速に取得でき、重複作業の削減や迅速な意思決定が実現し、全社的な生産性の向上に寄与します。

------

また、デザイン部においても仕組み化の取り組みを進めており、その詳細を記事としてまとめています。デザインの現場でどのように活用されているかについては、以下のページで詳しくご紹介しています。

05. おわりに

エムハンドでは、日々の業務改善や効率化を図るだけでなく、組織として大切にしている考え方があります。それは、成長の重要性です。識学を導入した際、当時、識学のトレーニングで講師の方が「退職の原因は何か?」と問いかけられたそうです。考えられる理由をいくつか挙げたところ…講師の方から「会社の成長スピードが遅かったからです」と言われたそうです。この一言で、私たちは「会社の成長」が最も重要な目標であり、何があっても成長を止めてはいけないと再認識しました(代表談)。そのため、エムハンドでは常に集客と求人に力を入れ、優秀な人材を迎え入れることを最優先にしています。変化は避けられないものであり、現状維持は衰退を意味します。だからこそ、成長の歩みを止めないことが私たちの信条です。

ここまでまとめてきましたが…最後に個人の成長において、仕組みに「頼りすぎない姿勢」も「権限と責任を明確にしながら意思決定のスピードを向上させること」と同じくらい重要だと考えています。仕事を通して成長するためには「正しい努力」が欠かせません。そのためには、まず一つひとつの仕事に対して「こうじゃないか」と仮説を立て、その仮説を頭の中で組み立てるクセをつけることが大切です。仮説がないまま進むと、経験が積みあがらない「努力」になってしまいます。仕組みを活用しつつ、仕事の軸を定めること。自分自身の行動も仕組み化することによって、夢や目標を実現できる環境につながるといった感じです。組織の成長とは、結局のところメンバーの行動の総和であるわけですから…私たち一人ひとりの成長が、エムハンドの未来を支えているのだと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

最後に告知です。弊社では通年でWebディレクターの採用を強化しております。ディレクター経験を活かしたい方のご応募をお待ちしております👋

👋Webディレクター募集(再掲)👋

— 岩松翔太|M-HAND, Inc. (@IwamatsuShota) September 6, 2024

Webディレクターの採用を強化しております。9月中に&2名採用させていただく予定です👀弊社のディレクターの仕組みに関する情報...定期的に発信してまいります。ご応募お待ちしております🙏

<ご応募はこちらから>https://t.co/zAmaZ3zaVZ pic.twitter.com/Wm3rwo3eP1

------

writer

-

岩松翔太 @IwamatsuShota

------